Congrès suisse des arts et métiers: l’usam élit ses organes et pose des jalons

Cure de jouvence pour les livres

myriam dubey – Son atelier de reliure ne s’appelle pas «Ça cartonne» pour rien. Lors des Journées européennes des métiers d’arts fin mars, cette artisane a fait le plein de visiteurs. Quelque semaines auparavant, nous lui avions rendu visite pour qu’elle nous parle de ce métier et de la chance qu’elle a de le pratiquer. Avec talent!

En arrivant à Saint-Ursanne (JU), le Doubs scintille en serpentant le long de la route. Une destination de connaisseurs et d’épicuriens qui s’y pressent le week-end, en quête de sa belle atmosphère médiévale et mystérieuse, un brin mystique, à laquelle s’ajoute l’occasion de faire bonne chère et de profiter des fruits de l’artisanat local. La semaine, en revanche, c’est nettement plus calme. Et un lundi pluvieux, c’est un quasi-désert. Un désert certes, mais propice à la créativité.

C’est là que Myriam Dubey a posé ses presses et ses colles. Relieuse artisanale, elle a baptisé son atelier «Ça cartonne» – en guise de référence à la discipline du cartonnage qui fait partie du métier de relieur. «Mon parcours est celui de quelqu’un de privilégié qui a eu beaucoup de chance», nous écrivait-elle modestement pour se présenter.

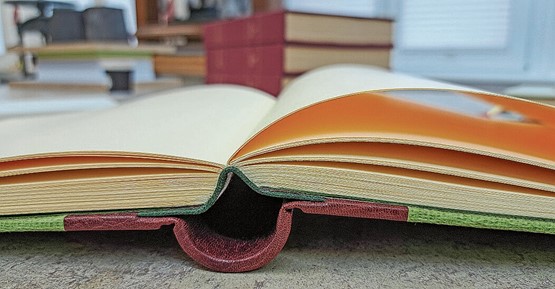

Elle ne cache rien de ses hésitations face aux enjeux complexes de la réparation, une activité bien distincte de l’univers de la restauration d’ouvrages historiques, auxquels elle ne touche pas. Elle fait part de ses doutes sur ses propres capacités. Parle de «la découverte progressive d’un métier qui, selon elle, ne peut être apprivoisé qu’après de nombreuses années». Et démontre cette humilité chevillée à l’âme de l’artisan. Car chaque bouquin, sans être forcément sacro-saint, recèle ses secrets et ses pièges. La relieuse chaque fois, se demande si elle parviendra à percer les uns ou les autres, pour parvenir à offrir une nouvelle vie à l’opuscule qui lui a été confié.

Un métier dans lequel la lumière (y compris intérieure) et la liberté créative avancent main dans la main. Elle l’a très bien dit aux gens des Métiers d’art Suisse: «Quand je répare un livre, je me sens investie d’une mission. Les livres sont précieux, ils sont les gardiens de nos plus beaux récits, de poèmes ancestraux, de paysages disparus.»

Une nouvelle vie pour les livres

Myriam Dubey nous tend la main. Avons-nous trouvé facilement? Il suffisait d’entrer dans la localité par la route des Rangiers en venant de Delémont. Au bout de quelques centaines de mètres, on ne peut manquer «la Landi» Clos-du-Doubs, balisée par ses sacs de terreaux et installée dans l’aile opposée du même bâtiment. Une volée de marches, un vestibule. Sur la gauche trône une presse en bois entourée de livres, de papiers et d’objets décoratifs.

Elle nous présente ses compagnons de travail. Diverses presses, dont une très ancienne, construite à Paris et dont les poutres impressionnantes doivent contenir des histoires de très vieux livres et de temps reculés. Un massicot (sorte de trancheuse grand format) d’une taille impressionnante – on va faire attention où l’on met ses doigts. Des armoires vitrées où sont rangées ses colles, ses enduits, tout ce qui permet de réaliser un travail d’une grande précision, de rénover des cuirs, de décorer la vie intérieure des livres et des revues.

De ses propres mains

Dans la deuxième pièce, une machine à coudre attend qu’on lui confie les cahiers d’un opus à relier. À ses côtés, un meuble en bois abrite des centaines de papiers des plus variés, peints, unis, offrant des palettes de couleurs inattendues.

«Il y a longtemps, raconte-t-elle, j’ai été assistante dentaire. J’ai dû arrêter à cause de problèmes récurrents d’allergie. Il a fallu que je me réoriente et j’ai d’abord pensé au graphisme. Bref, je cherchais ma voie.» La suite relève du hasard, heureusement providentiel. L’ami Otto Balsiger, encadreur et relieur à Delémont, l’invite à visiter son atelier.

«J’ai tout de suite adoré cette atmosphère. Je ne suis pas bouquiniste ni érudite, mais le livre m’attirait depuis toujours. Le déclic s’est produit quand j’ai réalisé que c’était la première fois de ma vie que je faisais quelque chose qui m’apportait ce qui me manquait, la possibilité de créer quelque chose de mes propres mains.»

Se mettre à son compte

Bien sûr qu’elle fourre son nez dans toutes les éditions possibles. «J’aime bien lire, et des tas de choses différentes, j’ai eu ma période romans, développement personnel. Ces temps, je dévore surtout des policiers: j’ai plongé dans ceux de Marc Voltenauer dont j’aime beaucoup les ambiances ainsi que le style descriptif.»

La découverte de ce métier l’incite à se lancer dans un apprentissage, couronné de succès en 1996. «Je suivais les cours à l’école des arts graphiques de Lausanne un jour par semaine, j’avais trente ans et les autres sortaient à peine de l’école. Avec mon accent jurassien d’Ajoie, je les faisais rigoler. Je suis restée cinq ans chez Otto Balsiger, qui m’a beaucoup appris. Comme il a dû déménager, il n’a gardé que l’activité liée à l’encadrement. C’est là que j’ai décidé de me mettre à mon compte.»

On est en 2002. Tout se décante en quelques semaines. «J’ai trouvé le massicot et la cisaille. Il a fallu faire des compromis, renoncer à une machine trop pesante pour mon premier local.» C’était à Develier. Selon les normes, ses loyers professionnel et privé ne devaient pas dépasser sept cents francs. Un studio à quatre cents – il ne reste à Myriam que trois cents francs à disposition.

«Autant dire que les locaux qu’on me proposait étaient vétustes, parfois sans fenêtres, ou des garages, des granges. Finalement, j’ai trouvé dans une ancienne usine de décolletage un local lumineux et cloisonné, doté d’un haut plafond. En revanche, il y faisait plutôt glacial en hiver.»

Trois albums de Spirou (1967)

Pendant ce temps à Saint-Ursanne, une maison qui abritait jusque-là des ateliers protégés s’est libérée. Les locaux furent ensuite proposés à des artisans. «Il y avait là tout ce dont j’avais besoin, des prises spéciales, de l’eau courante et cinquante mètres carré à disposition – le tout assez proche de mon appartement. Un lieu propre avec une bonne stabilité hygrométrique, c’est crucial pour les livres.»

Passons aux travaux pratiques. Sur la table, trois volumes de Spirou de l’année 1967 fraîchement reliés. «C’est un passionné de bandes dessinées qui me les a confiées, un ancien bibliothécaire. J’ai commencé par retailler légèrement les petits fascicules, je les ai ensuite collés parce que ce n’était pas possible de les coudre. J’ai ajouté des pages de garde, ici. Pour la couverture, j’ai utilisé une excellente copie d’une image tirée de la revue, que j’ai ensuite incrustée en deux étapes dans la couverture. Le carton a été recouvert de toile et les caractères figurant sur le dos de l’ouvrage ont été apposés à l’aide d’un composteur utilisant un folio doré. Avec cette machine!»

Démonstration de ladite machine. Elle ouvre plusieurs tiroirs contenant des casiers dans lesquels sont rangés des caractères d’imprimerie de nombreuses polices et tailles différentes. «Je les ai récupérés dans un grenier et ma fille m’a aidée à les nettoyer.»

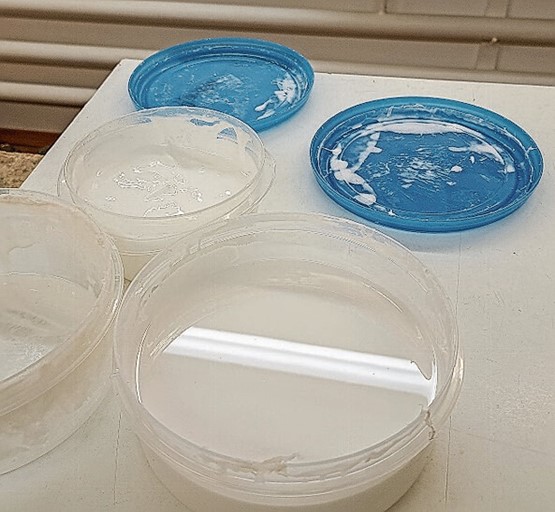

Le nerf de la guerre, depuis toujours, c’est la colle. Elle nous montre les Tupperwares dans lesquels elles sont conservées. «J’utilise de la colle d’amidon, de la colle blanche et de la colle à base d’os dont je commande des granulés en Allemagne, car le principal fournisseur de matériel pour la reliure en Suisse a délocalisé son entreprise en 2019.

Trésors d’humanité

Qui sont ses clients? Des bibliothèques lui confient la réalisation de reliures de conservation plusieurs fois par année. C’est ce qui lui assure un volume de travail constant. Certains notaires font relier des revues juridiques. Des collectionneurs lui demandent de rénover une édition abîmée, de changer une reliure.

Mais pour tenir le coup, Myriam a un deuxième emploi à temps partiel. Un job de secrétaire. Le marché de la reliure reste peu porteur. «C’est un métier de précision et de lenteur, et le travail se réalisant dans les règles de l’art, la facture peut vite être élevée pour tout un chacun. En 2016, deux relieurs ont cessé leur activité et cela m’a permis de récupérer une partie de leur clientèle.

Une chose que Myriam ne pourra jamais faire, c’est de jeter des livres à la benne. Une autre qui l’étonne, c’est le fait que les gens ne les gardent plus – le livre réduit à sa valeur d’usage, de produits consommés. Et s’effraie à l’idée que «des bibliothèques entières constituées par des bibliophiles avertis risquent de partir à vau l’eau parce que les générations suivantes n’auront pas valorisé ces trésors d’humanité».

Succès lors des JEMA

Elle ne fait pas de publicité. C’est un choix: «La meilleure pub, c’est le bouche à oreille». Et quid des réseaux sociaux? Elle songe à se former, à tester la chose. Le site Internet n’est pas du dernier cri, même si la galerie de photos permet de se rendre compte de la très grande diversité et finesse des travaux qu’elle réalise.

«Je m’accroche, car j’aime ce métier.» Un métier en voie de disparition? Myriam Dubey ne s’en plaint pas: «Je pense à ceux qui ont des métiers pénibles et ne sont pas reconnus.» Quelques semaines après notre visite, une belle reconnaissance s’est produite. À l’occasion de la 9e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), une petite foule a envahi son atelier. La photos parue dans le «Quotidien Jurassien» lui a offert une jolie visibilité. Ce qui démontre, si besoin était, que les livres sont bel et bien porteurs d’humanité, d’espoir et de partage.

François Othenin-Girard

Communiqués de presse

L’usam recommande de voter OUI au projet EFAS ainsi qu’aux deux projets relatifs au droit du bail

L’usam s’oppose avec véhémence à la hausse des cotisations salariales

L’usam salue la démarche du Conseil fédéral quant au mandat de négociation avec l’UE

L’usam regrette le «oui» à la 13e rente AVS et le «non» à l’augmentation de l’âge de la retraite

L’usam considère l’approche par paquet comme voie possible