Si vous vous êtes toujours demandé d’où provenait le nom de Bienne, La Neuveville, Sonceboz, Courtelary, j’en passe et des meilleures, c’est au Nouveau Musée Bienne (NMB) le mercredi 3 mai à 18 heures qu’il fallait se trouver. Un rendez-vous savoureux pour les aficionados des noms de lieux, puisque Andres Kristol, professeur émérite et ancien directeur du Centre de dialectologie de l’Université de Neuchâtel, y a présenté un exposé passionné et passionnant, sur les toponymes de la région biennoise.

Conférence organisée en partenariat avec Réseau Lac de Bienne, une organisation régionale indépendante, qui a pour but la conservation et la valorisation de la diversité des habitats et la préservation des sites historiques autour du lac. Toutes les personnes intéressées par la thématique du bilinguisme biennois – si chère à la population de cette ville – trouveront sans doute de quoi satisfaire leur curiosité au NMB en visitant l’exposition permanente «Bienne et la barrière de rösti».

Des noms et des peuplements

Mais revenons au professeur Andres Kristol et à sa présentation, qu’il débute en brandissant un ouvrage plus imposant qu’un annuaire téléphonique d’antan – «cinq kilos à la naissance», annonce le fier papa. Il s’agit du Dictionnaire toponymique des communes suisses, publié en 2005 à la suite d’EXPO.02 et du pavillon dédié à cette thématique. Épuisé depuis longtemps déjà, l’essentiel des informations que contient ce dictionnaire sont disponibles en ligne sur le site www.toponymes.ch.

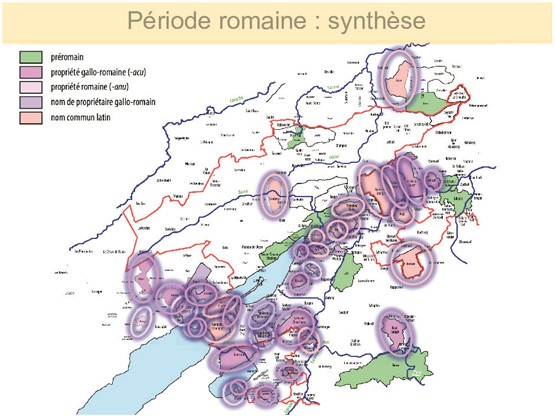

C’est donc sur cette base que le professeur Kristol s’appuie pour conter l’histoire du peuplement de la région biennoise, dans un sens large (zone s’étendant entre Delémont, Soleure, Morat et Neuchâtel). Il tient cependant à nous prévenir: «quatre mille ans résumés en soixante minutes, ce n’est pas une mince affaire».

En bon enseignant universitaire qui se respecte, il nous autorise par avance à quitter la salle si nous déclarons forfait avant la fin de son propos. Mais une fois de plus – et je peux le dire par expérience puisque j’ai été son étudiante il y a quelques années – notre conférencier n’a perdu personne en route puisque tout le public est resté suspendu à ses lèvres du début à la fin de son exposé pourtant exigeant.

Rivières et traces de noms

L’archéologie a permis de prouver une présence humaine au sud du lac de Bienne aux alentours de 2600 avant J.-C. Il s’agit de la civilisation de Lüscherz dont le nom exact est inconnu. En parallèle, plusieurs toponymes de lieux situés au bord du lac (Lüscherz/Locraz, Sutz, Täuffelen/Chouffaille et Alfermée) et d’origine inconnue à ce jour, pourraient dater de cette époque ou provenir de cette civilisation. M. Kristol se montre tout à fait humble et prudent à ce propos, il n’oserait jamais publier une telle hypothèse sans preuve solide.

Ce n’est que vers 1000 ans av. J.-C. qu’une population au nom tout aussi inconnu que la précédente a cependant laissé des traces dans les noms de rivières (l’Aar et l’Areuse qui proviennent d’une base indoeuropéenne signifiant «couler»). Vient ensuite la période de la civilisation gauloise dite de la Tène vers 450 av. J.-C. jusqu’à 15 av. J.-C. – à qui l’on doit le nom de Soleure, qui signifie à peu de choses près «la place du marché au bord de l’eau», selon les recherches de M. Kristol.

Autre origine intéressante due aux Celtes locaux (les Helvètes), notamment en regard de la question (toujours actuelle) jurassienne: le nom Jura provenant de juris (forêt de montagne). La racine gauloise dubo- a donné les noms de cours d’eau tels que le Doubs, la Douanne, mais aussi le nom des gorges du Taubenloch.

Andres Kristol nous démontre que ce nom officiel en allemand standard ne concerne en aucun cas les oiseaux blancs symboles de paix que sont les colombes. Et que, bien au contraire, Taubenloch provient en fait de Dubeloch composé de la racine gauloise dubo- et de loch «la gorge».

«Invasions barbares»: aberration!

C’est enfin à cette même couche que nous devons le nom de Bienne, qui remonte à la forme belena («la puissante», nom primitif de la source qu’on appelle maintenant «romaine», formé sur la même base gauloise belo- «fort, puissant» qu’on retrouve dans le nom du dieu gaulois Belenos). Ce n’est que dans un deuxième temps que le nom de la source est associé à la localité qui se développe aux alentours.

J’étais venue écouter mon ancien professeur et je n’ai pas été déçue. Tous les ingrédients étaient présents: un public captivé, un propos clair assorti de multiples exemples, sans oublier le mantra qu’il martèle depuis probablement des décennies – parler d’«invasions barbares» est une aberration terminologique puisque les peuples germaniques qui sont venus s’installer dans nos contrées l’ont fait de manière tout à fait pacifique.Laura Di Lullo