L’usam s’oppose avec véhémence à la hausse des cotisations salariales

La vie secrète des neurones de culture

final spark – À Vevey, Fred Jordan et Martin Kutter tentent d’apprendre à calculer à des neurones en culture. L’enjeu? La mise au point d’un ordinateur d’une nouvelle génération qui consommerait un million de fois moins d’énergie. Issus du monde de l’électronique classique, ils ont choisi de recommencer à étudier, en se lançant dans les sciences du vivant.

Suite de l’interview parue dans le JAM de décembre 2023. Le projet de Fred Jordan et Martin Kutter (FinalSpark) à Vevey est décoiffant: ces deux spécialistes en intelligence artificielle ont voulu dépasser les limites posées par l’électronique classique en cultivant des cellules cérébrales vivantes. Avec dans l’idée de leur apprendre à stocker de l’information, le tout en utilisant un million de fois moins d’énergie!

Si vous avez raté le début:

JAM: Fred Jordan, passez-vous beaucoup de temps avec eux à récompenser les neurones auxquels vous apprenez à calculer?

Fred Jordan: La plupart des expériences ne sont pas réalisées en temps réel, mais par des programmes capables de procéder à ces stimulations et d’enregistrer les réponses. On programme de stimuler telle ou telle électrode et nous créons des programmes à cet effet, des algorithmes explorant différentes interactions, afin de comprendre comment induire des changements qui durent dans le comportement des neurones.

Et vous gardez toutes les données en lien avec cette activité de vos neurones de culture?

Oui, nous avons actuellement plus de 13 téraoctets de données, c’est énorme. En quatre ans, nous avons constitué l’une des plus importantes bases de données de signaux in vitro d’électrophysiologie parce qu’on en réalise en continu depuis quatre ans.

Qu’est-ce qui a changé au cours de cette expérience en quatre ans?

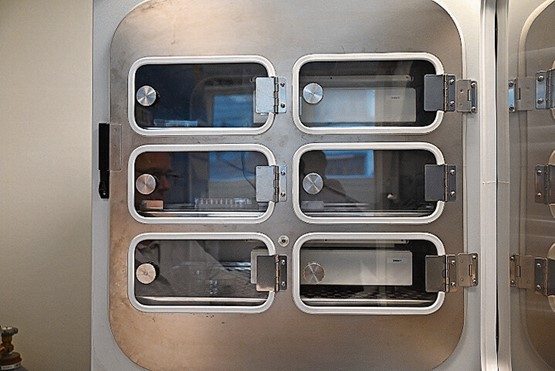

La durée de vie des neurones. Au début, ils étaient actifs pendant une heure. Aujourd’hui, on peut les garder trois mois. C’est le résultat de tout le travail que nous avons fait sur la microfluidique. Ici, vous avez des pompes péristatiques qui tournent. C’est juste un tuyau en caoutchouc qui permet de pousser le milieu. On reproduit ce que vous avez dans votre cerveau avec un afflux sanguin constant qui fait que les neurones reçoivent constamment des nutriments. C’est le corps qui alimente le cerveau. Nous travaillons sans antibiotiques, sans système immunitaire, il faut donc travailler proprement. Une seule bactérie qui rentre dans le système et tout est mort. Là, les milieux sont prélevés directement du frigo et ils arrivent comme une perfusion. Et voici le saint des saints: c’est là que toute la microélectronique et les microfluides arrivent.

Vous avez développé des collaborations avec de nombreuses universités, pouvez-vous nous en parler?

Pendant la pandémie, c’était difficile de venir au laboratoire et c’est ce qui nous a poussés à développer tous ces systèmes automatiques qui nous permettent de travailler à distance. À la fin du Covid, tout était devenu téléopérable. Comme n’importe qui dans le monde entier pouvait y accéder et nous aider dans cette recherche, nous avons fait savoir au monde universitaire que nos installations étaient disponibles. Jusqu’ici, 32 universités ont montré de l’intérêt. Trois ont commencé, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Les chercheurs peuvent stimuler les neurones à distance via leur programmes. L’idée est celle du partage des résultats, rien n’est facturé, c’est de l’innovation ouverte. Le défi est tellement colossal qu’à ce stade, il vaut mieux s’entraider!

Comment le vivez-vous au jour le jour?

C’est de la science-fiction au quotidien, on peut avoir une découverte qui se produit n’importe quand. À cette période, on a des expériences toutes les nuits. Sans parler de celles que réalisent les chercheurs en parallèle. Le fait qu’on arrive à leur faire stocker de l’information est énorme. Nous parvenons à modifier le réseau de manière assez importante pour que, la fois suivante, on retrouve cette information.

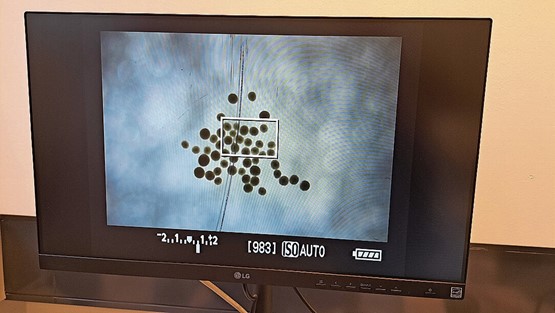

Et comment sait-on qu’il s’agit de la même information?

C’est la manière dont le réseau répond qui a changé entretemps. Pour donner un exemple, si le milieu répondait avec deux impulsions et qu’après cet apprentissage, il utilise trois impulsions. Mais la reproductibilité est une grande difficulté. Cela fait partie des gros problèmes qu’on doit résoudre. Il y a des promesses énormes et il y aussi des problèmes énormes.

Les plus grands obstacles en l’état actuel?

La maîtrise de l’apprentissage. Il faut qu’ils apprennent plus vite et mieux ce qu’on aimerait leur faire faire. C’est le cœur de la question.

Combien de personnes travaillent sur cette idée?

Très peu. Nous sommes six dans la société. Et dans le monde, on ne trouve que trois entreprises, l’une aux États-Unis, une autre en Australie et nous, ici à Vevey. Au niveau académique, les équipes du professeur Henry Markram (EPFL), le père du projet Blue Brain, ont annoncé de nouvelles collections dédiées à ce que certains appellent des organoïdes intelligents, mise en parallèle avec l’intelligence artificielle.

On pourrait parler d’intelligence naturelle?

C’est intéressant parce que le CEO de Koniku, l’un de nos concurrents aux États-Unis, avait pour premier slogan «l’intelligence est naturelle». J’ai trouvé ça puissant.

Quelle a été votre trajectoire avant cette aventure?

J’ai toujours voulu construire une machine qui pense. Passer le test de Turing a toujours été mon obsession depuis l’âge de 15 ans. En 2014, quand on a créé Final Spark, on cherchait à travailler sur des intelligences artificielles en général. Et à révolutionner ce secteur. Et pour cela, nous utilisions des moyens de calcul purement digitaux. J’ai un doctorat en traitement du signal. En maths, quoi. Martin Kutter, cofondateur de Final Spark et moi venons du même labo de l’EPFL. Tous les deux, nous avons ce background digital et mathématique. On a cherché à faire de l’IA avec ce que nous savions faire. Et on a commencé à acheter des serveurs de plus en plus puissants pour faire des réseaux de neurones artificiels plus réalistes que ce que les gens font normalement. Et au bout de quelques années, nous avions des kilowatts de serveurs, plus des kilowatts de refroidisseurs, tout ça pour simuler quelques milliers de neurones qui n’étaient même pas réalistes du tout – en termes de complexité de fonctionnement. C’est là où on s’est dit qu’il allait falloir faire un grand saut dans quelque chose que nous ne connaissions pas du tout – la biologie. On a commencé à se former au StartLab au Biopôle, parce qu’il y a une unité dédiée aux start-up – pour apprendre la neurobiologie en fait.

Un tel changement de discipline n’est pas courant. Comment avez-vous survécu à cela?

Pour nous, c’était difficile, vraiment difficile. Tout nous était étranger. Quand on a commencé à maîtriser un peu, on a investi ici, acheté toutes les machines, on s’est mis en contact avec pas mal de profs dans le domaine. Et comme l’électrophysiologie bénéficie d’une expérience de plus de quarante années de recherche, il y a beaucoup de matériel qui n’était pas prévu pour ce que nous faisons, mais dans des buts pharmaceutiques. Or nous réutilisons tout ce matériel et cette expérience dans un autre but. Depuis un mois, nous avons embauché une biologiste. Cela fait quatre ans qu’on manipule des cultures bon an mal an, on peut maintenant s’appuyer sur une professionnelle pour aller plus loin que ce qu’on a fait.

Comment concevez-vous votre responsabilité comme chercheur dans un domaine qui pourrait avoir des conséquences aussi importantes pour la suite ? Et comment vivez-vous cette situation d’être en avance dans un tel champ, en terrain découvert?

Il y a toujours une part d’inconnu. Si vous faites le bilan de mille ans d’évolution technologique, je suis plus content de vivre aujourd’hui qu’il y a mille ans. Le bilan général est quand même positif, quoi qu’on en dise. Je suis simplement fasciné par ce domaine. C’est aussi ce qui nous motive. Cela vaut la peine de se lever le matin pour travailler sur un truc pareil, c’est fou. Et il n’y a plus beaucoup de domaines aujourd’hui où vous pouvez être à six et faire une révolution, avoir l’espoir de faire quelque chose de révolutionnaire. Normalement, il faut un milliard ou plus pour faire la différence. Mais là, on peut penser petit parce que personne n’a regardé là-dedans. Vous savez, on en a parlé à IBM, à Microsoft, à Google. Ils ne comprennent même pas de quoi on est en train de parler. Ils sont câblés digital, processeurs, calculs, puissance, c’est leur univers. On le sait bien parce qu’on vient de là, donc on comprend. Mais pour eux, ce n’est même pas de la science-fiction, ils ne comprennent simplement pas l’idée. Et si on parle avec des biologistes, c’est souvent presque encore pire. Parce qu’on est dans une logique de thérapie, de recherche pharma, dans la caractérisation des fonctions biologiques, mais pas pour faire des calculs. Pour eux, c’est inimaginable.

Combien êtes-vous et quelles sont vos idées en matière de RH ?

Nous devons réunir des talents différents pour qu’ils travaillent ensemble, mais pour un nouvel objectif. On travaille beaucoup à la motivation, les gens qui ont commencé à travailler pour nous ont tous contribué gratuitement. Et puis avec le temps, on les embauche. Actuellement, bien sûr, la formation en biocomputing n’existe pas. En revanche, on se forme tous pour être complémentaires, je me force à faire de la biologie, même si cela m’est étranger. Notre biologiste se force à faire de la programmation et à comprendre ce que nous faisons au niveau algorithmique. Nous devons croiser nos compétences.

Les prochaines étapes?

Nous allons continuer à améliorer les compétences d’apprentissage de nos neurones. Pensez à l’ordinateur quantique qui a débuté il y a vingt ans déjà. Eh bien, on en est là. Nous devrons aussi beaucoup parler avec les gens qui utilisent notre système, s’ils ont d’autres idées, nourrir les interactions avec beaucoup de chercheurs. L’idée est de faire quelque chose de relativement léger et informel.

La première application concrète, ce serait un cloud computing qui consommerait un million de fois moins d’énergie. Si vous voyez tout qu’on a prévu d’installer dans le monde, on a bien besoin de ça.

Interview:

François Othenin-Girard

Communiqués de presse

L’usam salue la démarche du Conseil fédéral quant au mandat de négociation avec l’UE

L’usam regrette le «oui» à la 13e rente AVS et le «non» à l’augmentation de l’âge de la retraite

L’usam considère l’approche par paquet comme voie possible

L’usam adopte ses mots d’ordre en vue de la votation du 9 juin 2024

Les feux d’artifice sont synonymes de joie de vivre: l’usam salue le NON du Conseil fédéral à l’initiative contre les feux d’artifice