US-Zölle: KMU-Wirtschaft fordert ein dringendes steuerliches Entlastungs- und Revitalisierungsprogramm

Entwicklung läuft auf vollen Touren

Akku-Technik – Rund um den Globus wird emsig an neuen Energiespeichern geforscht. Es deutet alles darauf hin, dass sich in diesem Bereich eine Revolution anbahnt, von der auch die Elektromobilität profitieren wird.

Die Elektromobilität ist weiter auf dem Vormarsch, zumindest in unseren Gefilden. Dennoch: Eine gewisse Ernüchterung ist zu spüren in der Branche. Viele Hersteller haben ihre ehrgeizigen Ziele bezüglich der Transformation zum rein elektrischen Modellportfolio inzwischen korrigiert, viele reden nun wieder offen davon, auch weiterhin den Verbrennungsmotor kultivieren zu wollen.

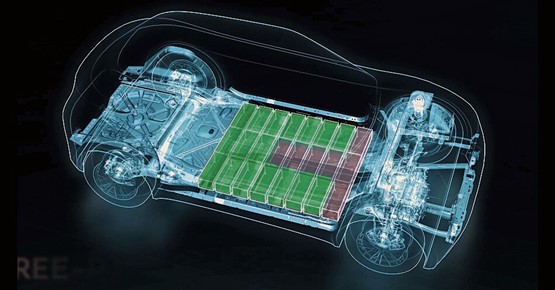

Für frischen Schwung könnten neue Entwicklungen in der Batterietechnik sorgen. Denn obwohl Reichweite, Ladetempo, Zuverlässigkeit, Preis und Benutzer-Software der E-Autos heute kein Problem mehr darstellen, haben viele Autofahrer gerade bezüglich der Reichweite und der Ladegeschwindigkeit noch grosse Vorbehalte. Neue Entwicklungen werden diese Sorgen deutlich dämpfen, denn sie versprechen wesentlich höhere Reichweiten, noch schnelleres Laden, tiefere Preise und eine längere Lebensdauer. Einige der neuen Akku-Typen sollen zudem den Einsatz der kritischen Materialien, die derzeit in den Traktionsbatterien der E-Autos verbaut sind, reduzieren oder ganz beseitigen.

Lithium-Ionen-Akkus bleiben vorerst

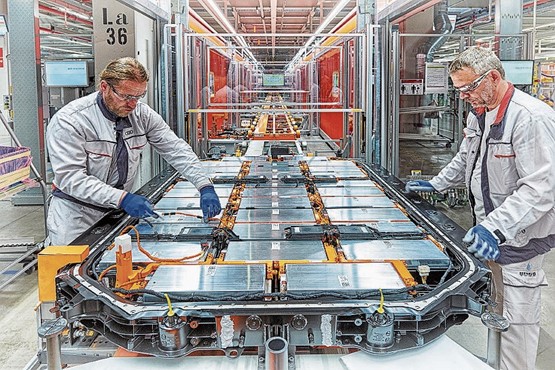

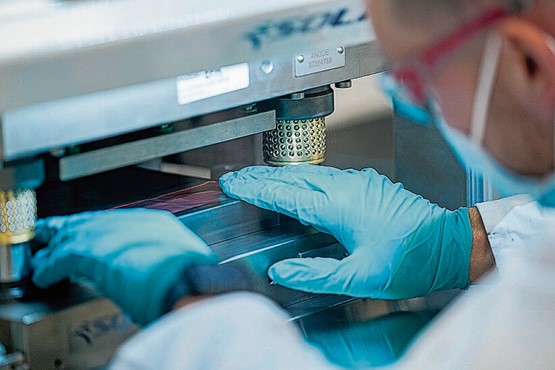

Heute sind die meisten modernen Elektroautos mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Deren Zellchemie variiert dabei, im Autobereich gängig sind heute vor allem Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) oder Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA). An diesen Batterietypen wird laufend weitergeforscht, um sie zu optimieren. Eine vielversprechende Weiterentwicklung ist dabei die sogenannte SALD-Batterie (Spatial Atom Layer Deposition). Bei diesem Akku-Typ sind die Zellen von einer ultradünnen Atombeschichtung ummantelt, was den Ionen-Fluss zwischen Anode und Kathode deutlich verbessern soll. Das Versprechen klingt verlockend: Höhere Kapazität, schnellere Ladezeiten, längere Lebensdauer und niedrige Kosten – Reichweiten von 1000 Kilometern und mehr sollen mit der SALD-Batterie möglich sein.

Derweil hat CATL, der grösste Batteriehersteller der Welt, einen Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) zur Serienreife gebracht, der wesentlich schneller laden können soll als bisherige Produkte auf dem Markt. Die neue Batterie soll in nur zehn Minuten den Strom für 400 Kilometer laden können. Selbst tiefe Temperaturen sollen dem neuen Akku kaum etwas anhaben können, denn selbst bei minus 10 Grad Celsius soll die Batterie nur 30 Minuten für diese Ladekapazität benötigen. Darüber hinaus hat das chinesische Unternehmen die «Condensed Battery» vorgestellt, die mit 500 Wattstunden pro Kilogramm die aktuelle Energiedichte von 200 bis 300 Wh/kg quasi verdoppeln soll. Damit würden auch Kleinwagen oder Nutzfahrzeuge auf hohe Reichweiten kommen.

Natrium-Ionen: die Wunderbatterie?

Das Leichtmetall Lithium ist aber umstritten, da der Abbau die Umwelt stark belastet und kostenintensiv ist, ausserdem sind die globalen Reserven begrenzt. Die Elektroden von Lithium-Akkus brauchen zudem die Metalle Kobalt und Nickel, die ebenfalls unter problematischen Bedingungen abgebaut werden. Eine leistungsfähige Batterie ohne Lithium ist daher spannend – und die Natrium-Ionen-Batterie ist eine mögliche Variante. Sie verwendet statt Lithium das fast in unbegrenzten Mengen verfügbare Natrium und kommt ohne Kobalt und Nickel aus. Klingt fantastisch, ist aber längst Realität – dieser Batterietyp ist bereits seit den 1980er-Jahren bekannt. Allerdings hatte die Technologie einen entscheidenden Schwachpunkt: Die Energiedichte war viel zu gering.

«Neue Entwicklungen versprechen wesentlich höhere Reichweiten und tiefere Preise.»

Nun hat der schwedische Batteriehersteller Northvolt einen Natrium-Ionen-Akku entwickelt, der eine Energiedichte von 160 Wattstunden pro Kilogramm haben soll – das liegt auf einem ähnlichen Niveau wie aktuelle LFP-Batterien und nur etwa 20 Prozent unterhalb von NMC-Akkus. Eine gleich grosse Batterie liefert also entsprechend weniger Reichweite, dafür sind Natrium-Ionen-Akkus rund 40 Prozent billiger als Lithium-Ionen-Produkte und ausserdem deutlich weniger temperaturempfindlich. In China werden bereits Natrium-Ionen-Batterien in günstigen Elektroautos verwendet, etwa vom Hersteller JAC.

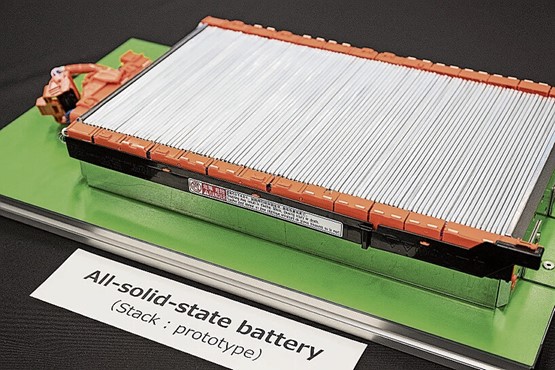

Hoffnungsträger Feststoffbatterie

Höhere Energiedichte, schnellere Ladezeiten und eine lange Lebensdauer: Dass die Feststoffbatterie bald in E-Autos eingesetzt wird, gilt als sicher. In einer Feststoffbatterie wird die Ladung nicht durch einen flüssigen, sondern einen festen Elektrolyt in Form einer dünnen Keramikschicht transportiert. Der Minuspol, der sonst aus Grafit besteht, wird durch reines, metallisches Lithium ersetzt. Allerdings ist die Umsetzung in die Grossserie für den Automobilbau eine Knacknuss – der Zeithorizont dafür wurde immer wieder ausgeweitet. «Die Schwierigkeit ist, das so zu fertigen, dass die Anordnung über lange Zeit stabil ist und die vielen kleinen Kontaktflächen der verschiedenen Festkörper beim Be- und Entladen nicht abreissen», erklärt Maximilian Fichtner, Professor für Feststoffchemie an der Universität Ulm.

Um bei dieser spannenden Technologie vorne dabei zu sein, haben sich viele Autohersteller bei Feststoff-Start-ups eingekauft. BMW und Ford haben sich mit dem Spezialisten Solid Power zusammengetan, VW hält einen Drittel am Batterie-Forschungsunternehmen QuantumScape, Mercedes ist am taiwanischen Konzern Prologium beteiligt. Dass sich diese Investitionen lohnen könnten, zeigen Zahlen von Porsche Consulting: Die Berater schätzen das mögliche Marktvolumen rund um die industrielle Fertigung der Feststoffbatterien kumulativ bis 2035 auf über 400 Milliarden Euro ein.

Meldungen lassen darauf schliessen, dass der Schritt in die Grossserie im Autobau bald gelingt. Das US-Unternehmen QuantumScape hat eine Batterie entwickelt, die eine bis zu 80 Prozent höhere Reichweite bieten soll als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien und in 15 Minuten wieder auf 80 Prozent Kapazität geladen werden könne. Die Batterie wurde bereits über 1000 Ladezyklen getestet, was einer Fahrzeugreichweite von etwa 500 000 Kilometern entspricht. Verlaufen die weiteren Tests positiv, könnte die neue Batterie etwa 2030 in Modellen des VW-Konzerns eingesetzt werden. Schneller sein will der chinesische Hersteller Nio: Er hat für dieses Jahr die Einführung einer Feststoffbatterie in einem seiner Modelle angekündigt. Toyota will ab 2027 E-Autos mit Feststoff-Akkus anbieten.

Diverse weitere Entwicklungen

In Seoul wollen Wissenschaftler der Sogang-Universität die Grundlagen für eine Lithium-Polymer-Batterie entwickelt haben, deren Kapazität um das Zehnfache höher wäre als heute. Der Clou dabei ist eine Anode aus Silizium in Kombination mit einem neuartigen Elektrolyt. Wann ein solcher Akku-Typ serienreif sein könnte, ist noch nicht absehbar.

Das britische Start-up Nyobolt hat einen neuartigen Energiespeicher mit Anoden aus Niob und Wolfram vorgestellt, der in nur sechs Minuten den Strom für eine Reichweite von 250 Kilometern aufnehmen kann. Und es sind noch diverse weitere Innovationen wie die Kalzium-Luft-Batterie oder der Aluminium-Schwefel-Akku in der Pipeline, die für die Zukunft der E-Mobilität von entscheidender Bedeutung sein könnten. Was sich letztlich wann durchsetzt, bleibt abzuwarten.Dave Schneider

Medienmitteilungen

Debitkarten: sgv begrüsst Handlungswillen der WEKO und fordert weitere Schritte zur Reduktion der Gebührenlast für KMU

Technologieoffener Energiemix: Kernkraft bleibt für Schweizer KMU zentral

Kommissionsgebühren: sgv begrüsst Einigung des Preisüberwachers mit Worldline

Der präsentierte Fahrplan für AHV 2030 reicht nicht: Wirtschaftsverbände unterstützen den Vorstoss für eine unabhängige Expertengruppe

Juso-Initiative ist ein Angriff auf Schweizer Traditionsunternehmen