Etappensieg: Hoheitliche Eingriffe müssen besser begründet werden

Die Spannung steigt

Schneller Strom – Die meisten Elektroautos haben eine Bordspannung von 400 Volt. Inzwischen kommen immer mehr Modelle mit 800‑Volt-Technik auf den Markt, einige Hersteller gehen sogar noch höher. Was soll das bringen?

Der Physikunterricht ist bei den allermeisten schon eine ganze Weile her, und wer sich nicht beruflich mit elektrischer Spannung, Stromstärke und Leistung auseinandersetzt, wird in der Regel mit Begriffen wie Volt, Ampere und Watt nicht sonderlich viel anzufangen wissen.

Spätestens beim Kauf eines Elektroautos wird man aber unweigerlich damit konfrontiert: Die Ladeleistung, angegeben in Kilowatt (kW), gibt letztlich das Tempo für das Befüllen der Batterie vor und ist somit für die meisten Kunden sehr wichtig. Die Ladegeschwindigkeit ist aber auch abhängig von der Betriebsspannung des Autos, die in Volt (V) angegeben wird. Ausserdem spielt da auch die Stromstärke in Ampere (A) eine wichtige Rolle. Doch der Reihe nach.

800 Volt: Ein Gamechanger

Die meisten modernen Elektroautos sind derzeit mit einer 400‑Volt-Architektur unterwegs. Diese elektrische Spannung ist ein entscheidender Faktor im Hochvoltsystem eines Elektroautos, denn einfach ausgedrückt: Je höher die Spannung, desto mehr Leistung lässt sich bei gleicher Stromstärke übertragen. Oder andersherum: Für die gleiche Ladeleistung kann bei höherer Spannung die Stromstärke geringer gehalten werden. Ist mit einem 400‑Volt-System bei der in Ladesäulen gängigen Stromstärke von 500 Ampere eine maximale Ladeleistung von 200 kW möglich, steigt diese bei einem 800‑Volt-System auf das Doppelte an, zumindest theoretisch. Ein Auto mit 800 Volt Betriebsspannung kann also deutlich schneller laden als eines mit 400 Volt.

Die Ladeleistung liesse sich auch durch eine Erhöhung der Ampere-Zahl an der Ladesäule erreichen. Der chinesische Hersteller Lotus hat das im Modell Emeya umgesetzt: Die Sportlimousine kann mit einem 400‑Volt-System deutlich schneller laden als alle anderen mit gleicher Spannung – vorausgesetzt, man hängt sie an eine der wenig verbreiteten 400‑kW-Schnellladestationen mit 600 Ampere Stromstärke an. Dann soll der Chinese eine durchschnittliche Ladeleistung von 330 kW erreichen. Eine Erhöhung der Ampere-Zahl setzt allerdings deutlich dickere (und somit teurere und schwerere) Stromleitungen im Auto voraus, was wiederum den Innenwiderstand und damit die Verlustleistungen erhöht.

Aktuell scheint der Kontext der Branche in einer höheren Betriebsspannung der Fahrzeuge zu liegen – viele Hersteller haben bereits oder wechseln bald auf eine 800‑Volt-Architektur. Denn abgesehen vom höheren Ladetempo hat eine höhere Volt-Zahl noch andere Vorteile: Die Wärmeverluste sind tiefer, die Effizienz steigt. Die Kabel können dünner ausfallen, was das Gewicht reduziert und den Bauraum schont. Auch die Kühlung der Batterie und der Leitungen lässt sich dadurch einfacher gestalten. Und das Auto ist generell leistungsfähiger, was eine schnellere Reaktion, eine effizientere Rekuperation und mehr Spielraum für die Performance des E‑Motors bedeutet. Das ist besonders bei sportlichen Modellen sehr willkommen.

Es gibt auch Nachteile

Die 800‑Volt-Technik bringt aber auch Nachteile mit sich.

«viele, die noch nicht auf den E‑Antrieb umsteigen wollen, geben als Hauptgrund die beschränkte Reichweite oder die lange Ladezeit an.»

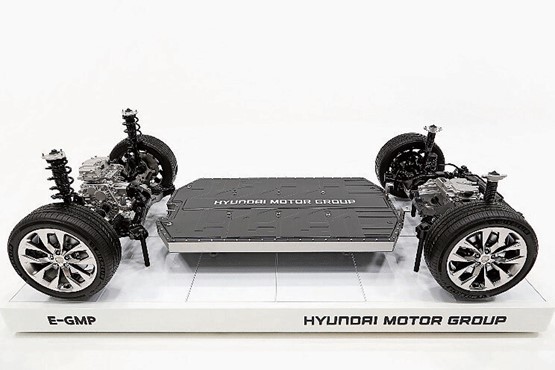

In erster Linie ist sie kostspielig: Komponenten wie Ladegeräte, Wechselrichter oder die Isolation der Hochvoltkabel sind deutlich teurer als bei 400‑Volt-Systemen. Auch die Ladeinfrastruktur spielt noch nicht überall mit: Viele Schnellladesäulen arbeiten nach wie vor mit 400 Volt, was bei 800‑Volt-Autos zu reduzierter Ladeleistung führen kann – ausser, das Fahrzeug kann auf 400 Volt «herunterschalten», wie es etwa die Ioniq-Modelle von Hyundai beherrschen.

Neben dem südkoreanischen Konzern mit seinen Marken Hyundai, Kia und Genesis haben auch Marken wie Porsche, Audi, BYD, Lotus oder Volvo Modelle mit 800‑Volt-Technik im Angebot. Auch der in der Schweiz nicht erhältliche Tesla Cybertruck oder der chinesische Xiaomi SU7 setzen auf diese Spannung, und in Kürze werden auch Mercedes mit dem neuen CLA und BMW mit der Neuen Klasse 800‑Volt-Modelle im Angebot haben.

Es geht noch mehr

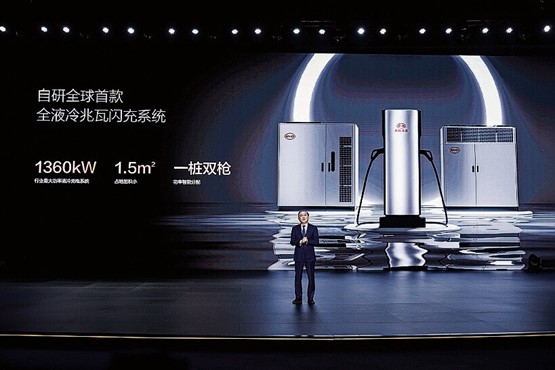

Doch es geht auch noch höher. Der amerikanische Hersteller Lucid hat eine Plattform mit 925 Volt im Einsatz, die ultraschnelles Laden mit 300 kW ermöglicht – damit zapft die windschlüpfrige Limousine im Idealfall in 20 Minuten die Energie für 480 Kilometer. Und der chinesische Hersteller BYD will bald ein 1000‑Volt-Bordnetz einführen. Die damit mögliche maximale Ladeleistung soll über 1000 kW respektive ein Megawatt betragen, der Hersteller redet gar von bis zu 1360 kW. Damit soll ein Elektroauto so schnell geladen werden, wie ein Verbrenner-Auto zum Tanken braucht: Künftig soll ein BYD an einem entsprechenden «Flash Charger» nur fünf Minuten brauchen, um den Strom für 400 Kilometer Reichweite zu laden. Im Vergleich: Ein Porsche Taycan mit 800‑Volt-Technik braucht dafür mindestens 20 Minuten.

Die Spannung im Elektro-Bereich wird also weiter steigen – und das im wörtlichen Sinne. Die 800‑Volt-Technik wird sich vom Hochpreissektor auf die preisgünstigeren Segmente ausbreiten, weil sie eine Art Schlüssel zur Alltagstauglichkeit der Elektromobilität ist. Denn viele, die noch nicht auf den E‑Antrieb umsteigen wollen, geben als Hauptgrund die beschränkte Reichweite oder die lange Ladezeit an. Mit einer höheren Bordspannung kann ihnen diese Angst genommen werden.

Dave Schneider

Medienmitteilungen

Gewerbe unterstützt ASTRA-Vorlage zur Sicherung der Strassenhierarchie

Stimmvolk entscheidet sich für Vernunft und gegen Bürgerdienst-Zwang

Die Schweiz will starke KMU ohne Fallstricke für weitere Generationen

Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt die Stossrichtung des Bundesrats: Feuerwerkstraditionen schützen – Bürokratie vermeiden

Lob für Wettbewerbs-Paket, Enttäuschung über neue Belastungen der KMU