KMU schlagen Alarm: Dreifachbelastung und dazu Chaos

Der Nanny State, er lauert überall

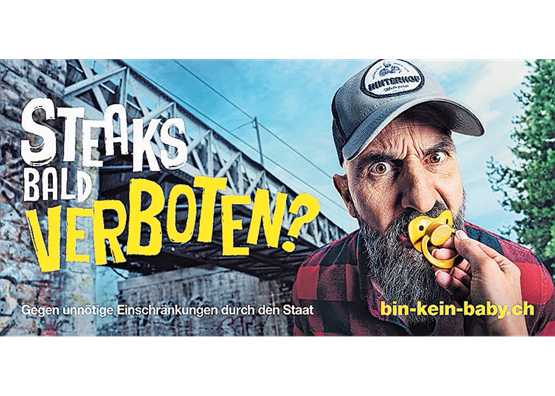

NANNY STATE – Ob von regulierungswütigen Verwaltungsangestellten, Politikern oder internationalen Organisationen, die mitunter auf Krawall gebürstet sind: Unsere Ernährungsweise steht von allen Seiten massiv unter Druck. Den Vogel abgeschossen hat unlängst die Universität Bern mit einem Entscheid, der zeigt, wo es hingehen soll.

Salat mit Ei, Kaffee mit Milch, vegetarische Älplermagronen mit Käse und das Menü mit Fleisch sowieso: All das soll künftig in der Mensa der Universität Bern verboten sein. Das dortige Studentenparlament hat beschlossen, auf vegane Ernährung umzustellen.

Das Muster dahinter ist typisch. Alles fängt harmlos an. Mikrominderheiten fordern Alternativen – hier vegane Menüs. Sie beteuern treuherzig, man wolle unter keinen Umständen jemandem vorschreiben, wie er sich zu ernähren habe, sondern lediglich für sich selbst ein Essensangebot haben. Die Mehrheit kommt diesem Wunsch gutgläubig nach. Sobald diese Alternativangebote eine Zeit lang etabliert sind, kennen die Minderheiten plötzlich keine Gnade mehr und wollen den Mehrheiten ihre Essgewohnheiten aufzwingen.

Hierzu nur eine Zahl: Laut dem Swissveg-Report – er basiert auf einer grossen repräsentativen Umfrage zur veganen und zur vegetarischen Ernährungsweise in der Schweiz – findet sich der grösste Anteil an Veganern bei jungen Frauen zwischen 14 und 34 Jahren. Er betrug bei dieser Gruppe im Jahr 2024 – Achtung, es empfiehlt sich eine Lupe – 1,8 Prozent.

Die Idee vom Essen in der Mensa ist doch, dass dort möglichst viele Studenten günstiger essen können als in einem normalen Restaurant. Es stellt sich deshalb die Frage: Weshalb soll ein Essensangebot vergünstigt und dann auch noch willkürlich eingeschränkt werden, sodass es sich schliesslich nur noch an eine absolut kleine Minderheit richtet – ist dieser Entscheid nicht im Grunde asozial? Und: Wenn das nicht Umerziehung sein soll, was denn sonst?

Milch in Läden verschütten

Einmal mehr kommt hier ein Entscheid des Studentenparlaments im Kleid der Nachhaltigkeit daher. Und einmal mehr wird dieser eigentlich dreidimensional zu verstehende Begriff von den treibenden Kräften dahinter eindimensional auf die Ökologie verengt. Apropos treibende Kräfte: Im Hintergrund hat eine Initiative namens «Planted-Based Universities» die Fäden gezogen, welche an mehreren Universitäten auch in der Schweiz aktiv ist. Laut NZZ wurde diese Initiative von der britischen Tierschutzorganisation Animal Rising ins Leben gerufen. Diese legt den Begriff «Aktivismus» – drücken wir es nett aus – ziemlich eigenwillig aus, wie ein Blick auf die Internetseite zeigt.

Da werden schon einmal landesweit Zufahrten zu Molkereivertriebszentren blockiert, damit keine Milch mehr in die Supermärkte gelangt. Und die «Aktivisten» schrecken auch nicht vor Verschwendung zurück – etwas, das sie sonst überall gerne anprangern –, indem sie öffentlichkeitswirksam Milch in den Gängen von Supermärkten verschütten. Was der Ökologie bestimmt weiterhilft …

Machen wir uns nichts vor: Diese Radikalinskis vom Berner Studentenparlament werden später vielfach an den Schaltstellen der Macht sitzen, sei es in der Verwaltung, in der Politik, irgendwo im steuerbefreiten respektive subventionierten NGO-Filz oder in Gremien internationaler Organisationen – also in diesem immer grösser werdenden Auffangbecken für Absolventen wenig nützlicher und immer skurriler werdender Studiengänge der Geschwätz-, Pardon: Geisteswissenschaften. Überdurchschnittlich bezahlt vom Bäcker, vom Metzger, ja generell von den Unternehmen und deren Angestellten, welchen sie die Arbeitsgrundlagen entziehen wollen und die sie – von ihrem moralischen Hochsitz aus – im Innersten eigentlich verachten. «Nächster Halt Ernährungsdiktatur», könnte man da sagen.

Lebensmittelpyramide blendet Fleisch aus

Die Auswüchse dieses antifreiheitlichen Zeitgeistes, der seine hässliche Fratze in der neuen Freude am Verbieten, Belehren und Bevormunden zeigt, sind immer stärker zu spüren. Verschiedene Städte wollen Aussenwerbung verbieten, die Stadt Zürich will mit einem Ernährungsplan, dass die Stadtbewohner nur noch 330 Gramm Fleisch pro Woche essen. Die neue Lebensmittelpyramide blendet Fleisch unter dem Deckmantel der Ökologie grafisch faktisch vollständig aus. Und da soll noch einer sagen, es sei übertrieben, zu behaupten, irgendwann gehe es auch dem Steak an den Kragen – oder dem Cervelat.

«Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass das Ziel dahinter ein komplettes Werbeverbot für Süsses ist.»

Den gleichen Ungeist amtet auch die neue Ernährungsstrategie 2025 bis 2032 des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Sie will den Zucker- und den Salzgehalt in Lebensmitteln weiter reduzieren. Und Kinder sollen Werbung für zu süsse, salzige und fettige Produkte «künftig weniger stark ausgesetzt sein». Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass das Ziel dahinter ein komplettes Werbeverbot für Süsses ist.

Zur Erinnerung: Derzeit überarbeitet das BLV die Lebensmittelverordnung. Nach einem ersten Entwurf wurde es um diese still, weil sie viel Widerstand erntete, unter anderem wegen dieses geplanten Werbeverbots. Wann die Vernehmlassungsvorlage auf den Tisch kommt, ist noch offen. Doch warum den legitimen demokratischen Prozess abwarten, wenn die beinahe allmächtige regulierungswütige Verwaltung in dieser Ernährungsstrategie das Werbeverbot de facto elegant vorwegnehmen kann?

Gefährliches Soft Law

Bei dieser Werbebeschränkung stützt sich das BLV übrigens auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Solches internationales Soft Law (weiches Recht), das eigentlich unverbindlich sein sollte – so beteuern es diverse Politiker jedenfalls bei zig Gelegenheiten –, wird immer mehr in nationales hartes Recht (Hard Law) eingegossen und dadurch verbindlich. Das ist gefährlich.

Von internationaler Ebene gibt es zudem weitere Druckversuche, zum Beispiel von der Pariser Erklärung zu Wirtschaft und Ernährung 2030 (The Paris Declaration on Business & Nutrition 2030), welche Ende März von verschiedenen Organisationen verabschiedet wurde. Diese Deklaration fordert unter anderem, dass die Unternehmen die allgemeine Gesundheit ihres Lebensmittelportfolios verbessern und sich von ungesunden Lebensmitteln in ihren Marketingstrategien verabschieden. Non-Profit-Organisationen und internationale Organisationen sollen dabei – ganz in Gouvernantenmanier – einen klaren Rahmen für das Engagement des Privatsektors erarbeiten. Ergänzt wird das mit dem Ruf nach mehr unternehmerischer Transparenz und Rechenschaftspflichten – diese dürften den Initianten nicht weit genug gehen.

Der Nanny State, er lauert wahrlich überall.

Rolf Hug

Medienmitteilungen

Lehrabbrüche eröffnen meist neue Perspektiven

Etappensieg: Hoheitliche Eingriffe müssen besser begründet werden

Gewerbe unterstützt ASTRA-Vorlage zur Sicherung der Strassenhierarchie

Stimmvolk entscheidet sich für Vernunft und gegen Bürgerdienst-Zwang

Die Schweiz will starke KMU ohne Fallstricke für weitere Generationen