Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur muss Bedürfnisse der KMU berücksichtigen

Bundesbern: Aktuelle Verortung im politischen Raum

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Tatsächlich – unser Alltag ist geprägt von privaten Konsum- und Investitionsentscheidungen: In welches Restaurant wollen wir unsere Freunde einladen? Welchen Handyvertrag wählen wir? Werden wir Eigenheimbesitzer? Nicht minder wichtig sind die zahlreichen staatlichen Entscheidungen: Sollen die Autobahnen ausgebaut werden? Wollen wir eine 13. AHV-Rente einführen? Braucht es neue Rahmenverträge mit der EU?

Zwischen diesen beiden Sphären, dem Privaten einerseits und dem Staatlichen anderseits, besteht ein grosser Unterschied. Die meisten Entscheide, die das Staatswesen betreffen, delegieren wir an politische Amtsträger, an Sachwalter in unserem Auftrag. Dies gilt notabene selbst in der Schweiz, wo wir uns das Recht vorbehalten, in vielen Fragen direktdemokratisch das letzte Wort zu haben.

Der Delegation wohnt jedoch ein Grundproblem inne: Sie soll uns entlasten – doch wie können die Delegierenden wissen, ob die politischen Amtsträger tatsächlich in ihrem Sinn handeln? Unter dem Motto «Besser entscheiden» hat sich das IWP dieser Thematik angenommen und ein neues Tool kreiert, das tatsächlich Transparenz über die Entscheidungen der Parlamentarier in Bern herstellt. Dazu gleich mehr.

Doch zuerst noch ein paar Überlegungen zu den Herausforderungen aller demokratischen Ordnungen. Eine Person, eine Stimme – so einfach scheint das demokratische Prinzip. Der Wirtschaftswissenschaftler Mancur Olson zeigte jedoch früh, dass bei Kollektiventscheidungen nicht alle Stimmen gleich viel Gewicht haben.

Unser erster Reflex verführt uns oft zur Annahme: Wichtige Anliegen werden in der Politik gehört – ja, sie müssen sogar gehört werden. Olson sezierte diesen Gedanken messerscharf. Denn ein allgemeines «Wichtig» kann es in der Politik gar nicht geben. Bedeutet «wichtig», dass viele von einem Anliegen betroffen sind? Oder dass sich einige wenige besonders stark betroffen fühlen?

Olson zeigte, dass politische Anliegen, die sehr viele Menschen betreffen, paradoxerweise oft keine politische Stimme finden. Dies geschieht insbesondere dann, wenn vielen das Anliegen zwar wichtig ist – aber eben gleich wichtig. Demgegenüber können kleine Gruppen, die von einem Anliegen besonders stark betroffen sind, ihre Interessen häufig wirkungsmächtiger durchsetzen: Kein Interesse an einer allgemeinen Steuersenkung, aber vehementes Vertreten für eine gezielte Industriepolitik.

Das klingt abstrakt, doch die Evidenz ist erdrückend. Wir sehen es etwa daran, dass wir alle Konsumenten sind – und trotzdem erleben wir immer wieder, dass Konsumenteninteressen politisch nicht angemessen vertreten werden. Hingegen hinterlässt das Powerplay von Branchenvertretern und NGOs regelmässig sichtbare Spuren in der Politik. Laute Minderheiten setzen sich so im Parlament gegen die schweigende Mehrheit im Volk durch.

Ähnlich verhält es sich beim Thema Steuern: Wir alle sind Steuerzahler. Doch wer setzt sich aktiv für allgemeines Steuersparen ein? Es sind weit weniger, als sich für jene Partikularinteressen von gezielten Subventionen bis zu versteckten Steuervergünstigungen einsetzen, die das Staatsbudget in seiner Gesamtheit wachsen lassen.

Das Grundproblem ist einfach: Was zwar viele Bürger betrifft, aber jeden Einzelnen nur wenig, findet auf dem politischen Basar oft keine Vertretung – weil für jede und jeden die Kosten zu hoch sind, sich dafür einzusetzen.

Die Informationskosten in der Politik sind hoch. Und jede Unterstützung, sie zu reduzieren, ist willkommen. Das IWP hat deshalb für alle Stimmbürger den Parlameter entwickelt. Mit der neusten Weiterentwicklung kann erkundet werden, welche Parlamentsmitglieder mit welcher Parteilinie stimmen – nicht aufgrund von wohlklingenden Selbstauskünften, sondern von realen Entscheidungen im Parlament.

Es zeigt sich:

• In der letzten Session stimmten 51 Nationalräte in über 99% aller Abstimmungen mit der eigenen Parteilinie.

• Spitzenreiter ist die SP: Ihre Nationalräte stimmten zu 99,4% mit der Parteilinie, gefolgt von den Grünen mit 98,0%, während die Nationalräte der Mitte das «Schlusslicht» bilden und zu 95,8% auf Parteilinie waren.

• Während nur 3 Nationalräte in mehr als 10% der Abstimmungen von der Parteilinie abwichen, taten dies immerhin 12 Ständeräte. Der Ständerat ist also tatsächlich eine «Chambre de Réflexion».

• Der Tessiner Ständerat Fabio Regazzi stimmte in der letzten Session sogar häufiger mit der FDP (83,7%) als mit der Mitte (78,2%).

• Über die gesamte Legislatur hinweg stimmte lediglich die Freiburger Ständerätin Johanna Gapany (FDP) nahezu gleich häufig mit einer anderen Partei (Mitte: 85.4 %) wie mit ihrer eigenen (85.9 %).

• Im Legislatur-Durchschnitt stimmte zudem kein anderer Ständerat so unabhängig von der Parteilinie ab wie Daniel Jositsch (ZH), der nur zu 81,3% mit der SP stimmte.

Das Verhältnis von Politikern zur Parteilinie lässt sich unterschiedlich einordnen: parteitreu, folgsam oder aber unabhängig und freigeistig. Sollen sich Politiker als Parteisoldaten verhalten oder als Abweichler? Der Parlameter trifft dazu keine normativen Aussagen. Es bleibt den Nutzern wie auch den Parlamentariern selbst überlassen, welche Schlüsse sie aus den Auswertungen ziehen.

Der Vergleich der Parlamentsmitglieder mit den Parteilinien der grossen Parteien ermöglicht eine aussagekräftige Verortung im politischen Raum – und noch dazu unmittelbar am Tag der Abstimmung. Doch sind die National- und Ständeräte schlussendlich einzig und vor allem dem Souverän, also dem Volk und den Kantonen, verpflichtet.

Der Parlameter untersucht deshalb auch, wo die Parlamentsmitglieder im Vergleich zur Stimmbevölkerung stehen. Basierend auf den nationalen Volksabstimmungen der letzten zwei Legislaturperioden wird ausgewiesen, wie die Parlamentarier in den entsprechenden Schlussabstimmungen gestimmt haben.

Dabei zeigt sich:

• Mit 69,8% erzielte die GLP die höchste Übereinstimmung mit dem Durchschnittswähler, gefolgt von der Mitte mit 68,4% und der FDP mit 68,1%.

• Die SP-Parlamentarier stimmten in 58,2% und die SVP-Vertreter in 57,9% der Abstimmungen mit dem Durchschnittswähler.

• Während die National- und Ständeräte der SVP zu 91,0% mit ihren Anhängern stimmten, erreichten die beiden EDU-Vertreter (Andreas Gafner und Erich Vontobel) sogar 93,0%.

• Ähnlich bei der SP: Die Parlamentarier der Grünen stimmten in 96,7% der Abstimmungen gleich wie die SP-Basis, die SP-Vertreter selbst zu 95,8%.

Natürlich präsentiert sich die Ausgangslage für einen Ständerat anders als für eine Nationalrätin in einem bevölkerungsreichen Kanton. Während für die Wahl ins «Stöckli» tatsächlich die ganze Stimmbevölkerung im Kanton relevant ist, sucht sich die Nationalrätin im Kanton Bern mit Vorteil ein schärferes Profil, wenn sie gewählt werden möchte. Wie steht es nun um Ihre Vertretung? Der Parlameter liefert Ihnen nach Beantwortung von 18 Volksabstimmungs-Fragen der letzten Jahre die Antwort. Sie erfahren auf Faktenbasis, welche Köpfe und Parteien Ihre Interessen am besten vertreten – einfach und schnörkellos.

* Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger, Direktor Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern.

Medienmitteilungen

Unverantwortliche Klimafonds-Initiative: NEIN zu Steuererhöhungen und mehr Schulden!

Bundesrat Pfister fordert breites Sicherheitsverständnis und schnelle Aufrüstung

Gewerbliche Winterkonferenz in Klosters: «Schweiz als kleines Land besonders verwundbar in der Weltwirtschaft»

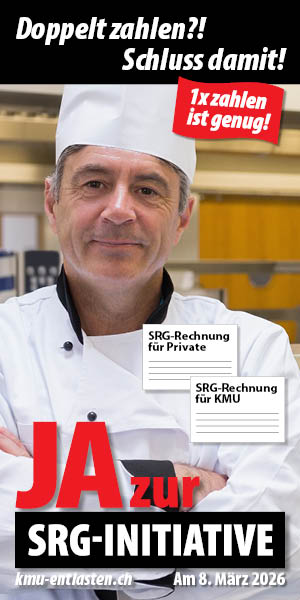

Mehr Geld zum Leben. Weniger Belastungen für das Gewerbe. JA zur SRG-Initiative «200 Franken sind genug!»

Gewerbe wehrt sich gegen SRG-Doppelsteuer und lanciert Kampagne