KMU sind angewiesen auf eine zuverlässige und zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur

«Flexworker» wissenschaftlich befragt

SWISSSTAFFING – Gute Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung und finanzielle Motive: Dies sind die zentralen Beweggründe, sich für Flexwork als Form der Erwerbstätigkeit zu entscheiden. Das zeigt eine Studie von HR ConScience, der Universität Luzern und dem Personaldienstleisterverband swissstaffing.

Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung verändern die Art, wie wir arbeiten. In diesem dynamischen Arbeitsmarkt nehmen flexible Arbeitsformen stetig zu, und es entstehen auf individueller Ebene Bedürfnisse, die bisher noch wenig Beachtung fanden. In einer gemeinsamen Forschungsstudie von HR ConScience, der Universität Luzern und dem Personaldienstleisterverband swissstaffing wurden die Motive sowie die Chancen und Herausforderungen der sogenannten «Flexworker» erstmals analysiert.

Arbeit und Privatleben

Ihre zentralen Beweggründe, sich für Flexwork zu entscheiden, liegen in der guten Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben. Auf der anderen Seite sind ihnen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ebenso wichtig. Wie bei jeder Form der Erwerbstätigkeit spielen auch finanzielle Motive eine Rolle.

Chancen und Herausforderungen

Wie die beiden Studienautorinnen Anja Feierabend und Lea Rutishauser ausführen, liegen die Chancen und Herausforderungen von Flexwork dicht beieinander: Wo es eine grosse Flexibilität und Autonomie gibt, braucht es auch eine hohe Selbstverantwortung. Flexwork ermöglicht es, Beruf, Familie und Freizeit optimal zu kombinieren.

Das bedeutet aber auch, dass sich Flexworker vor ständiger Verfügbarkeit schützen müssen und die Verantwortung für die gesamte Wertschöpfung – Auftragsakquise, Abwicklung der Aufträge, Buchhaltung – häufig selbst tragen.

In finanzieller Hinsicht kann Flexwork eine Chance sein, um den Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu finden oder einem Nebenerwerb nachzugehen. Schwankende und manchmal schwierig einzuschätzende Auftragslagen können mitunter auch zu einer finanziellen Unsicherheit führen. Durch den regelmässigen Austausch mit Auftraggebern erhalten Flexworker unmittelbares Feedback und können so ihre Leistung einschätzen und sich weiterentwickeln.

Flexwork ist Realität

Flexwork ist in der Schweiz eine Realität und keineswegs eine Randerscheinung: Gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2019 haben bereits heute 46 Prozent aller Erwerbstätigen in der Schweiz flexible Arbeitszeiten, 33 Prozent nutzen die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten und 23 Prozent haben flexible Arbeitsverträge. Die freie Wahl von Arbeitszeit, Arbeitsort und Vertragsverhältnis mit dem Arbeitgeber nehmen immer mehr zu. Dies zeigt gerade die Corona-Krise anschaulich durch einen immensen Digitalisierungs- und Flexibilisierungsschub im Schweizer Arbeitsmarkt.

Flexwork braucht Akzeptanz

Für Myra Fischer-Rosinger, Direktorin von swissstaffing, benötigt der zunehmende Trend zu Flexwork, wie auch die Studie zeigt, drei Dinge: «Eine Kultur, in der flexibles Arbeiten und der dynamische Wechsel zwischen Erwerbsformen akzeptiert ist. Gute Vermittler, die sich bei den Auftraggebern für die Flexworker einsetzen, z. B. Personaldienstleister, digitale Plattformen oder Verbände. Und einen Refresh des arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmens, der die Chancen der Flexibilisierung nutzt und dafür sorgt, dass der liberale Arbeitsmarkt noch integrativer wird.»pd

Medienmitteilungen

sgv begrüsst Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung auf 24 Monate

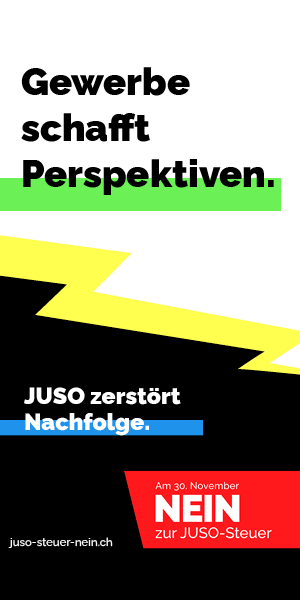

Falsches Signal zur falschen Zeit: KMU wehren sich gegen die zerstörerische JUSO-Initiative

Ja zur E-ID: Entscheidender Schritt für die Digitalisierung der KMU-Wirtschaft

Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts: Ein Sieg für Eigentümer und die Schweizer Wirtschaft

Es braucht eine Regulierungskostenbremse für KMU und eine unabhängige Prüfstelle