Gewerbeverband fordert Stopp bei Nachhaltigkeitsregulierung

«Ich vertraue unseren Institutionen»

SAPPRO SA – Jean-Pierre Passerat, Präsident der Société du Pipeline à produits pétroliers sur territoire Genf, ist der Meinung, dass wir kreativ über die Zukunft unserer Strasseninfrastruktur nachdenken müssen, die derzeit noch durch Steuern auf Erdöltreibstoffe finanziert wird.

«Die aktuellen Ereignisse zeigen, wie sehr wir alle immer noch auf Erdölprodukte angewiesen sind. Wir müssen über die Zeit nach dem Erdöl nachdenken, die vielversprechende Forschung, die zum Beispiel an der EPFL betrieben wird, fördern, unseren Verbrauch senken und intelligente Lösungen finden», sagt Jean-Pierre Passerat, der Präsident der Sappro SA. An diesem Tag ist er mit dem Elektrofahrrad gekommen, der Chef der Sappro SA, eines unauffälligen, aber neuralgischen Unternehmens mit Sitz in Vernier. Nur wenige Rohrlängen vom Flughafen entfernt treffen wir ihn am Firmensitz, inmitten einer gigantischen Landschaft aus Tanks, zusammen mit Thomas Uriot, dem Geschäftsführer seit neun Jahren. Das Gebäude, dessen Inneres ein recht originelles Design bietet, war seinerzeit von der BP errichtet worden. Die orangefarbenen Linoleumböden erinnern an die Farben des britischen Ölkonzerns und die grossen Holzschränke und Regale bieten noch immer den Eindruck der einstigen Grandezza der grossen multinationalen geostrategischen Konzerne.

Doch BP hat sich verabschiedet. «Mit den jüngsten Rückzügen von Total, Esso und BP scheint die Schweiz von den Ölgesellschaften etwas verlassen zu sein. Wenn eine von ihnen das Signal zum Aufbruch gibt, werden die anderen ebenfalls folgen, der Schweizer Markt ist winzig», sagt Passerat.

Eine einzigartige Situation

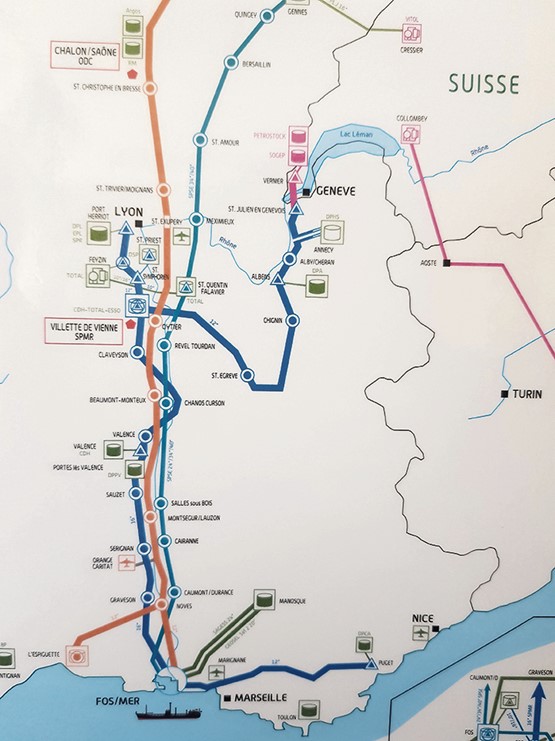

Sappro, das ist also zunächst eine zwölf Kilometer lange Pipeline auf Genfer Gebiet mit einer Brücke über die Rhône und einem Betriebsgebäude. Buchstäblich das Ziel der grossen Ölpipeline, die von General Charles de Gaulle in den 1960er-Jahren von den Ölanlagen in Marseille (Fos-sur-Mer) aus gebaut wurde. In Vernier kommen die Ölprodukte in der grossen Metallröhre hintereinander an. Sie müssen getrennt werden, und die Schnittstelle der vermischten Produkte – das Kontaminat – muss isoliert werden.

Die letzten Kilometer der Pipeline wurden höchst speziell gestaltet: Eine Ölpipeline, die einen Fluss auf einer Fussgängerbrücke überquert, ist eine einzigartige Situation – normalerweise verläuft die Pipeline aus Gründen der Verschmutzungsgefahr unter Flüssen und Bächen hindurch. Aber zu der Zeit wollten die Behörden von Vernier eine Fussgängerbrücke haben, um Wohnhäuser im Bezirk zu erschliessen. Und da das Pipeline-Projekt finanziell gut abgesichert war, sahen sie darin eine grosse Chance. Eine, die man heute so wohl nicht mehr ergreifen würde …

Schweizerische Gewerbezeitung: Wie geht es Ihnen als Transporteur von Erdölprodukten in einem Moment, in dem der Krieg in der Ukraine geostrategische Herausforderungen für Erdölprodukte mit sich bringt?

Jean-Pierre Passerat: Durch ein 32-Zentimeter-Rohr transportieren wir jedes Jahr eine Million Kubikmeter Benzin, Diesel, Heizöl – und 100 Prozent des in Genf verwendeten Kerosins. Das Heizöl ist seit einigen Jahren rückläufig, da seine Verwendung immer weniger empfohlen oder sogar durch die Gesetzgebung benachteiligt wird. Dieselkraftstoff ist seit der Einführung von Partikelfiltern stark angestiegen – auch wenn die Mengen immer noch sehr begrenzt sind.

Was den Benzinverbrauch betrifft, so geht dieser in der Schweiz durch das Aufkommen von Elektrofahrzeugen zurück. Beim Benzin müssen die Franzosen, die es zu uns bringen, eine besondere Qualität herstellen, die sich vom europäischen Benzin unterscheidet. Dies vor allem wegen unserer Berge, die einen Unterschied zwischen Sommer- und Winterbenzin erfordern. Daher importieren wir einfacher Benzin aus Deutschland, Belgien oder Holland als aus Südfrankreich, wo Winterbenzin weniger verbreitet ist.

Wie hat sich die Schliessung der Raffinerie in Collombey auf Ihr Geschäft ausgewirkt?

Wir hatten mehr Nachfrage nach Transporten aus Südfrankreich, da es auf der Westschweizer Seite einen Zugangspunkt weniger gab. Die Situation ist ansonsten etwas unausgewogen, da 80 Prozent des Verbrauchs in der Schweiz im sogenannten goldenen Dreieck zwischen Zürich, St. Gallen, Winterthur und Basel stattfindet.

Der Flughafen Kloten ist im Vergleich zu Genf riesig. Er verbraucht allein die gleiche Menge wie alle zusammengenommenen Erdölprodukte, die in der Region Genf – Benzin, Diesel, Öl und Kerosin – verbraucht werden, wenn man Nyon und Morges mit einbezieht. Und der Flughafen Zürich ist im globalen Massstab ein Miniflughafen.

Das zeigt, dass die Verbräuche im Flugverkehr monströs sind. Und wenn eines Tages gespart werden muss, dann sicherlich in der Luftfahrt. In Genf wird das Kerosin von der Pipeline direkt zum Flughafen gebracht, ohne jegliches Handling per Zug oder LKW, direkt ins Flugzeug. In Zürich kommt es mit Lastkähnen nach Basel oder über die deutschen Raffinerien, und dann mit dem Zug. Es gibt also ständig Züge, die am Flughafen ankommen, in Tanks entleert werden und dann per Pipeline wieder auf das Rollfeld gelangen.

Wie sieht es mit den Reserven aus?

Es ist wie mit den Masken: Als man auf die Idee kam, die Mindestreservepflicht abzuschaffen, brauchte man sie. In der Schweiz gibt es Reserven für viele Dinge. In Genf haben wir viel Lagerhaltung, und es gab viele Diskussionen, diese Infrastruktur zu verkleinern. Wir sehen jetzt, wie schnell sich die Dinge entwickeln können.

Genf hat sich auch zu einer Plattform für Speicher für die Versorgungssicherheit entwickelt, die wir Carbura-Speicher nennen. Benannt nach dieser mit dem Bund verbundenen Instanz mit Sitz in Zürich, die das Ganze verwaltet. Die Regel für die Pflichtlagerhaltung ist: Wenn Sie X Liter importieren oder herstellen, müssen Sie X Prozent in Pflichtlagern halten und jederzeit einen Nachweis erbringen können. Und diese Vorräte, die sich in Genf befinden, sind für das reibungslose Funktionieren der Region von entscheidender Bedeutung.

Fällt dieser Bereich immer noch unter die Geheimhaltung?

Ja, zum Teil. Man spricht von drei bis vier Monaten an Pflichtvorräten. Das sind Zahlen, die nicht veröffentlicht werden. Tatsächlich handelt es sich um eine sehr genaue Berechnung, die den Durchschnitt der letzten drei Jahre und den tatsächlichen Verbrauch berücksichtigt. Der Trend für Heizöl ist also, dass die Vorräte sinken werden, da der Verbrauch zurückgegangen ist.

Bei Kerosin sollte der Pflichtlagerbestand aufgrund der Pandemie sinken, aber man wird sicherlich die Pandemiejahre herausnehmen müssen, um der aktuellen Situation gerecht zu werden. Es gibt Leute, deren Beruf es ist, sich darum zu kümmern. Es gibt ein Computersystem, das all dies verwaltet, es wird in der Schweiz gemacht.

Hat die Pandemie die Situation verändert?

Der Konsum hat sich in dieser Zeit verändert. Die Technologien haben sich verändert. Der Kauf von Hy-brid- oder Elektroautos hat zugenommen. In den Grossstädten haben die Menschen auf das Auto verzichtet, was man nicht herunterspielen sollte, vor allem bei jungen Leuten. Oder diejenigen, die einen Mietwagen nehmen. Erdgas (LPG) hat sich bislang nicht sehr durchgesetzt.

Glauben Sie, dass dies eine günstige Zeit für einen Richtungswechsel im Energiebereich ist?

Ich sehe, dass die Schweiz über die Zeit nach dem Öl oder zwischen dem Öl nachdenkt, denn dieser Übergang wird stattfinden. Öl bringt Steuern ein, mit denen die Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Wir werden kreativ sein müssen, um neue Quellen für die Finanzierung unserer Strasseninfrastruktur zu finden, da sie derzeit nur durch Steuern auf Kraftstoffe aus Erdöl finanziert wird. Ich habe Vertrauen in unsere Institutionen, dass sie einen Konsens finden werden, um unsere Strassen, Brücken und Tunnel in ausgezeichnetem Zustand zu erhalten.

François Othenin-Girard

Dieser Artikel wurde erstmals im Journal des arts et métiers publiziert.

Medienmitteilungen

Juso-Initiative zerstört Schweizer Unternehmertum

Erfolg für Schweizer KMU: WAK-S lehnt Investitionsprüfungsgesetz ab

Keine höheren Lohnabgaben – doch AHV-Finanzierung bleibt ungelöst

Schweizerischer Gewerbeverband sagt Ja zum Entwurf des E-ID-Gesetzes

Das Verschieben von Belastungen reicht nicht: Es braucht einen sofortigen Bürokratiestopp